Users: 161

O filme documental “Rosinha e Outros Bichos do Mato” recupera a 1.ª Exposição Colonial Portuguesa de 1934 para nos confrontar com imagens pouco disseminadas (e discutidas) da nossa própria história. Conversámos com a realizadora Marta Pessoa a propósito da estreia da obra.

Realizadora com uma experiência documental centrada no arquivo, que já tocou temáticas como o apagamento da figura feminina durante o Estado Novo ou a Guerra Colonial, Marta Pessoa traz-nos no início de 2024 um estudo detalhado acerca da emergência da ideologia no regime de Salazar. Ecoam também as ramificações do racismo de então no aqui e agora. Como a realizadora astutamente nos indicou, “Rosinha e Outros Bichos do Mato“, uma produção Três Vinténs, levanta mais perguntas do que respostas, como acontece no caso de qualquer temática fraturante e fulcral.

Em 1934, o Estado Novo apresenta-se ao mundo com uma Exposição Colonial onde o viril Império português exibe como símbolo máximo Rosinha, uma nativa guineense. ROSINHA E OUTROS BICHOS DO MATO revisita este acontecimento para entender o que nele se construiu e como ainda hoje pode ecoar no pretenso “racismo suave” dos portugueses.

Aqui ficam algumas das perguntas que nos surgiram após a visualização desta obra vencedora do Prémio Árvore da Vida na edição de 2023 do IndieLisboa:

MHD: Gostaria de perguntar qual foi o ponto de partida para a criação deste projeto. A frase tão exaustivamente repetida por cá, que é logo colocada no início, no primeiro intertítulo, “Portugal não é um país racista” ou por outro lado uma vontade inata de explorar o arquivo desta época?

Marta Pessoa: O ponto de partida que me levou a fazer o filme, nesta altura, foi a frase. A frase que eu ouvia repetida, aliás, acho que todos começámos a ouvir repetidamente. “Não, Portugal não é um país racista. Não foi, não”. Já tinha tido a ideia para o filme.

Aliás, em 2010, quando vi o filme do Abdellatif Kechiche, “A Vénus Negra”. Sobre Saartjes Baartman, trazida para ser exposta nos salões europeus, uma figura real que existiu. E havia também o filme “O Homem Elefante”, do David Lynch, que é da mesma natureza, mas ali tinha uma mulher. E como eu andava às voltas para fazer projetos e filmes sobre a questão da invisibilidade da mulher no Estado novo e todo esse lado de repressão e de falta de liberdade, aquilo ficou-me na ideia. E depois cruzei-me com um artigo no Público de uma investigadora, em que falava da Exposição Colonial. Ouvimos falar muito destas exposições – mas mais do lado do regime, dos heróis, dos descobrimentos. E este artigo falava do ponto de vista da exploração do corpo da mulher.

E eu já tinha visto fotografias iguais a estas de 1934, porque fiz um filme sobre o lado feminino da Guerra Colonial e estas fotografias, estas imagens da Exposição de 34 também apareciam nas fotografias dos soldados da Guerra Colonial. Isto tudo ficou (…) Acho que todos os portugueses desconfiavam que Portugal era um país racista, mas assim verbalizado, de uma forma tão visível. Disse a mim mesma: é agora, tenho de começar a abordar este assunto. Fiquei com estas duas referências e é por aí que decidi pegar, à luz desta frase que, no fundo, é uma paráfrase.

MHD: De que forma aspira a que o discurso do filme estabeleça um paralelo entre o racismo do período colonial e o suposto racismo manso dos dias de hoje? Especialmente num período em que vemos crescer a extrema-direita e uma xenofobia que parece cada vez menos escondida.

Marta Pessoa: É incrível como o filme foi acabado em 2022, e acho que ninguém imaginava que estaríamos neste ponto à beira das eleições. Felizmente, eu tenho andado num grande virote com isto da estreia e não tenho andado a ouvir muito o que se passa, apesar de saber, claro. Porque isto é um desastre, porque para além de termos agora a questão do racismo, temos a questão da xenofobia, que sempre tivemos, mas que lá, aquela ideia coletiva que as pessoas têm…

Eu não vou dizer nada novo, toda a gente diz isso e toda a gente fica estupefacta, os que ficam estupefactos. Como é que um país que teve tanta emigração, que teve de sair de Portugal durante a ditadura em massa, durante os anos 50, os anos 60, os anos 70 e nos anos 80, para fugir da pobreza, tem agora esta atitude? Isto é muito preocupante. A questão do racismo e a questão do que se passava em 1934 e por aí fora, por aí fora desde 26, aqueles 48 anos de ditadura, o que se passou ali foi o início de tudo no sentido do discurso colonial. Porque o Ato Colonial foi em 1933, onde se estabeleceram as regras de ‘Possuir, Colonizar, Civilizar’. É preciso pensarmos o que é que isso queria dizer exatamente, e o que é que ficou, e como é que nós agora olhamos para estas frases, o que é que elas querem dizer.

Isto tudo veio agarrado por aquela construção, pela liçãozinha bem dada, porque a propaganda entrou, funcionou, senão não tínhamos estado tantos anos em ditadura. E eram exatamente estas frases que apareciam e que foram escritas na altura. As pessoas diziam mesmo aquilo, ou seja, no filme aparecem textos lidos por um ator que são textos reais, há um diálogo entre a mim e a Rita Palma, que também é a argumentista e entra no filme. No diálogo entre nós levantamos algumas questões, mais questões do que soluções, mas os textos lidos pelo ator são textos da época, porque na altura estavam obcecados com aquele início da propaganda e escreviam tudo o que era discurso. Diálogos nos jornais, havia um jornal que relatava o lado quotidiano da exposição. As pessoas diziam mesmo aquilo, exatamente. Utilizavam mesmo aquelas expressões, que eu já não vou usar.

Porque agora também há o discurso de “Isso não era bem assim, não se dizia nada disso”. Lá está, “era um colonialismo suave”, “tratávamos bem as pessoas”, “nós não éramos assim”. A ideia de que os grandes mauzões eram os ingleses, os belgas, os franceses. O nosso colonialismo era mais suave, o misto da mistura, tudo isso.

Aquele discurso existia, era real. Claro, quando se nega agora, há aqueles documentos que provam que existiu.

É claro que às vezes as coisas são evidentes, sempre foram e mesmo assim há quem negue. Nós também sabemos isso, isso também é um problema. Há o exemplo do Massacre de Wiriyamu, que sempre foi conhecido e descrito. As imagens foram conhecidas desde os anos 70, houve um pedido de desculpas e mesmo assim há pessoas que dizem que aquilo nunca aconteceu.

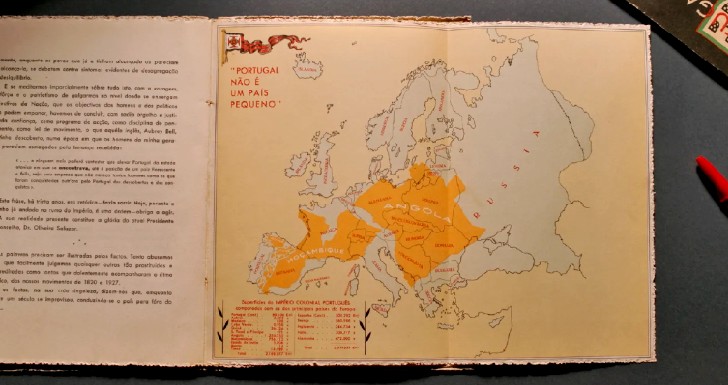

Há todas essas questões que são questões que o filme levanta e ir buscar aquele arquivo…aquele arquivo nunca mais acaba. Era a primeira exposição do regime, era um teste também (…). A Exposição do Mundo Português de Lisboa, de 1940, era outro tipo de exposição com as coisas mais afinadas. Mais afinadas no sentido de que era já mais a onda nacionalista, aquilo que agora reconhecemos como Estado Novo. Em 1934 era aquela altura na Europa, em que sabemos para onde íamos e o que aconteceu. Havia muita produção de imagem, muita produção de texto, muita ideologia, muita coisa gráfica (…) Muita gente não sabe que vem dessa exposição, como aquele mapa da Europa com as colónias da altura sobrepostas na Europa para reforçar o mito de Portugal do Minho a Timor.

Há muito e disponível para ser consultado. Por isso também há esse lado, ou seja, eu sabia que não ia estar a falar só por falar. Que podia fazer um filme com provas.

Há provas no sentido, a prova do crime, não é? Apresentar documentos, apresentar imagens, tanto em movimento como fotográficas. (…) Agora também há aquela coisa muito perigosa de dizer nada é ideologia (…) Mas se formos ver o arquivo de 1934, e daí para a frente, o regime estava cheio de ideologia, no sentido do racismo, de diminuir as pessoas, de aniquilar o lugar das mulheres e os seus direitos. Isso é ideologia, e é assustador regressar a esse discurso.

Na altura falava-se de seleção, de eugenia, que são coisas que uma pessoa, em Portugal, associa aos Nazis. Não percebemos que isso também teve uma correspondência e que o discurso em Portugal também era assim. Achamos que não (…). Não se faz esse paralelo e isso é muito perigoso. Por isso, ir buscar esse arquivo também teve esse função.

MHD: Depois de estudar de forma tão afincada a planta da 1.ª Exposição Colonial Portuguesa de 1934 e tentar imaginar como se moveram as pessoas enjauladas neste espaço, qual foi o impacto que a equipa retirou de visitar e gravar os jardins do Palácio de Cristal no aqui e agora?

Marta Pessoa: Os Jardins do Palácio de Cristal são um espaço emblemático da cidade do Porto.Conseguimos identificar os sítios e realmente é uma sensação muito estranha localizar, a partir do mapa, o sítio onde estariam as aldeias. Estas aldeias que no fundo eram zoos humanos, apesar de não terem jaulas como os animais (…) A ideia não era inovadora, fazia-se no século XIX pela Europa fora, já com muita contestação. Às vezes quando se diz que temos de nos colocar no contexto da época. Não. Já nesta altura havia quem dissesse que aquilo não devia ser feito. Mas em 1934 fazia-se, por isso chegar ali e pensar que ainda pode haver pessoas que estiveram ali, que estiveram a olhar, que foram os visitantes daquelas exposições é uma coisa. Outra coisa é o espaço.

Mas mais do que isso, porque há pouca coisa que restou dentro do Palácio de Cristal. Mas há a sensação de um grande desconhecimento em relação ao que aconteceu naqueles jardins. Acho que com maior frequência o lisboeta reconhece Belém e sabe que aconteceu ali a exposição do mundo português, porque também há sempre as questões da Praça do Império, dos brasões, do Padrão dos Descobrimentos, sempre em ebulição. Mas nos jardins do Palácio de Cristal praticamente não existe lá nada.

Mas existem duas coisas que aparecem em “Rosinha e Outros Bichos do Mato”, que estão fora, estão no espaço público, que me levantam a questão sempre ao rubro de “o que é que está no espaço público e em que contexto é que estas coisas estão no espaço público?” Uma é o Homem do Leme, um marinheiro, que não é identificado como vindo da exposição, ou como o colonizador que parte para a exploração em África (…) E há outra coisa muito mais chocante, que é o monumento que estava à entrada da exposição, que é o Monumento ao Esforço Colonizador Português (…) Existe numa praça chamada Praça do Império. Ficamos logo bem enquadrados, percebemos o nome.

E é curioso porque aquele monumento que é muito visível nas imagens de 1934, foi desmantelado e depois do 25 de Abril, nos anos 80, houve um presidente da Câmara que achou que em democracia se devia reconstruir aquele monumento e pô-lo ali e ali está, sem qualquer questionamento.

Aquele monumento já não precisava ter voltado para espaço nenhum, foi desmantelado, foi desmantelado.

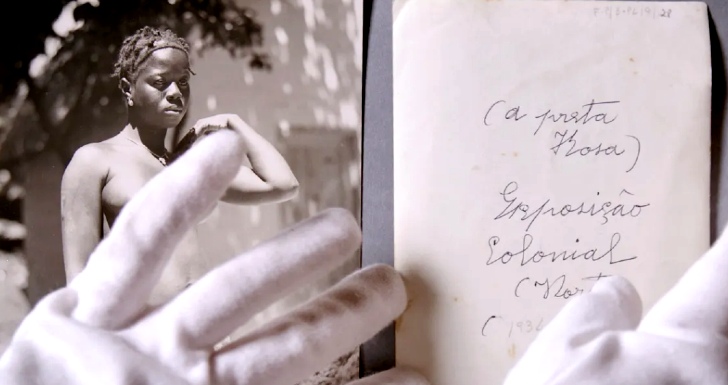

MHD: Rosinha foi objectificada e fetichizada, com a sua nudez exposta com falsas ambições antropológicas. Qual é a intenção artística adjacente a mostrar-nos várias vezes estas imagens? O que podem espectadores retirar deste confronto?

Marta Pessoa: Para já é isso que elas são, são imagens de arquivo na sua materialidade de arquivo. Não há zooms, não há aproximação. Todas aquelas imagens estão no seu contexto de arquivo e existem assim para serem estudadas, para serem refletidas. Estamos a falar de uma exposição que arrisco dizer que muito pouca gente conhece. E muito pouca gente sabe que existiu ali um uso humano. E mais, que foram trazidas mais de 300 pessoas. Não se sabe bem em que circunstâncias, quer dizer, sabe-se das circunstâncias logísticas. Foi de barco, daqui para ali. Foi o que aconteceu à Rosinha e a 63 pessoas da que na altura se chamava Guiné Portuguesa.

Foram trazidas mais ou menos 63 pessoas. Dos outros sítios também, de barco, isso sabe-se. E depois foram objeto, e isto também não se sabe, de uma coisa chamada de ‘Congresso Antropológico’. Em que estas pessoas foram medidas, novamente as coisas que identificamos só com um país mas também foram feitas cá. Porquê? Porque já tinham sido feitas em Paris há dois anos atrás e os portugueses, naquela ânsia de quererem ser mais, de pôr-se em bicos de pés, mostrar a sua grandeza, foi tudo em mais, por isso essas pessoas foram medidas, reduzidas a traços, essas pessoas foram reduzidas a nada, a números. E isto tudo é muito pouco conhecido.

Uma pessoa pode fazer discurso, só discurso, pode refletir sobre isso, quando estas imagens já são conhecidas, e aí estamos saturados delas e já não as queremos ver. Mas agora, dizer que estas imagens não podem ser mostradas, mesmo não se sabendo nada da exposição ou da violência feita ali naquele ano, então estamos de certa forma a proteger a violência. E eu não queria proteger essa violência.

Por isso, é com isto que nos temos de confrontar. Esconder isto, neste momento em que há um grande desconhecimento, é dizer que não aconteceu. Aí abre-se a porta para o “não, isso não aconteceu. Nós tratávamos bem as outras pessoas. Era tudo muito suave, não fomos tão violentos”.

Esse choque precisa de ser dado, acho eu. Acho que ainda estamos nesse ponto, e agora vamos lá falar sobre isso, para quem quiser falar. Vão sempre existir vários lados e vários debates, mas isso não é só exclusivo do filme, acontece com todas as coisas: os que dizem sim, os que dizem não, os que dizem é tudo possível, os que dizem é tudo impossível de se fazer.

MHD: A música desempenha um papel importante em “Rosinha e Outros Bichos do Mato”, narrativo até, com a cadência a transportar uma forte tensão palpável. Como foi, para o departamento musical, o processo de adaptação de Danse des Sauvages?

Marta Pessoa: A música original surgiu nas pesquisas mais iniciais, o filme não teve sempre esta estrutura, apesar de ter sempre tido este nome e o foco principal da exposição. Ao início era para ser uma espécie de travelling, um passeio pelo império que começava no século XIX. Ia pelo século XX e com as questões antropológicas, entre aspas, que saíram da exposição e que acabavam exatamente na Guerra Colonial, com a reprodução de algumas imagens de mulheres africanas nos anos 60 e 70 que remetiam para essa figuração. E a pesquisar isso tudo vai-se andando para trás e para trás, e chega-se ao Luís XV e a França com a sua pujança iluminista e extremamente racista de definição do outro como sub-humano. E uma das músicas que surge muito frequentemente, que é de uma ópera chamada “As Índias Galantes”, é exatamente “A Dança dos Selvagens”, que remete para uma visita dos índios americanos à corte de Luís XV e a estupefacção do compositor, do Jean-Philippe Rameau, perante o exotismo daquelas pessoas, então assim se compôs A Dança dos Selvagens. ‘A Dança dos Selvagens’, depois a pesquisar a Exposição, é uma palavra que surge amiúde. Os selvagens, o grau do mais selvagem para o mais civilizado, que já sei quem é, são os de regime, são os homens, os brancos, o topo da hierarquia, são os que estão acima, o regime, que eram todos homens.

E então havia essa ideia de que esta música podia ser o mote, a banda sonora da exposição. Ficou logo decidido que seria a música oferecida aos alunos da escola de dança de Marvila. A partir daí, como a própria música, tocam-se já várias versões em cravo, piano (…). E se estamos a discutir quem é ou não selvagem, e se houvesse várias versões, que nos remetessem para esta ideia do que é um português, e o que é que as coisas são? E aí rapidamente fomos disparando, a Rita e eu, em várias versões. Se fosse uma Rosinha seria a Corá, e as Minhotas, mais com os instrumentos tradicionais. Então e se fossemos falar de um museu? O que é que nos remete? Remete para o piano, aquela onda de salão do século XIX. E as coisas foram construídas assim (…) Tirando a música original, foram tudo músicas feitas para o filme, especificamente. O João Barradas, que fez a versão do Minho, pedi-lhe também para fazer uma versão solo de acordeão, porque sou grande fã e não podia perder a oportunidade de ter uma versão a solo da “Dança dos Selvagens” tocada pelo João Barradas.

E foi assim, foi tudo num questionamento. A tentar descodificar. Estamos aqui a falar de dança de selvagens, da corte do Luís XV, de onde vêm estas questões coloniais. Como é que podemos deslindar isto? É fazendo estas versões, imbuindo-lhes um significado. E foi assim que a música foi crescendo.

MHD: E a habitual questão final. Depois de “Rosinha e Outros Bichos do Mato”, que projetos estão a ser preparados para o futuro e o que pode ser partilhado sobre eles. Tocam-se de alguma forma com estas temáticas?

Marta Pessoa: Já me têm feito várias vezes essa pergunta. É que eu tenho feito tantos filmes que vão buscar questões sobre o Estado Novo, e o 25 de Abril e o caminho que fizemos e, de repente, estamos aos 50 anos do 25 de Abril, e dizem “então, qual vai ser o filme agora?”. Porque já foi Guerra Colonial, já foi o medo que sentiam, a invisibilidade das mulheres, Maria Lamas, e agora a exposição. Agora não tenho nenhum que tenha a ver com isto. Vai ser completamente diferente. Não completamente diferente, porque a preocupação continua a ser a mesma. Vai ser um documentário sobre a relação da cidade de Lisboa com a natureza. Nas várias vertentes. É um filme virado para o futuro que questiona as matérias de sustentabilidade, ecologia. É um filme mais observacional e só com um toquezinho no arquivo.

“Rosinha e Outros Bichos do Mato” estreou no dia 18 de janeiro de 2024 com sessões no Cinema City Alvalade (Lisboa), Casa de Cinema de Coimbra e no Cinema Trindade (Porto). Os horários encontram-se disponíveis aqui.